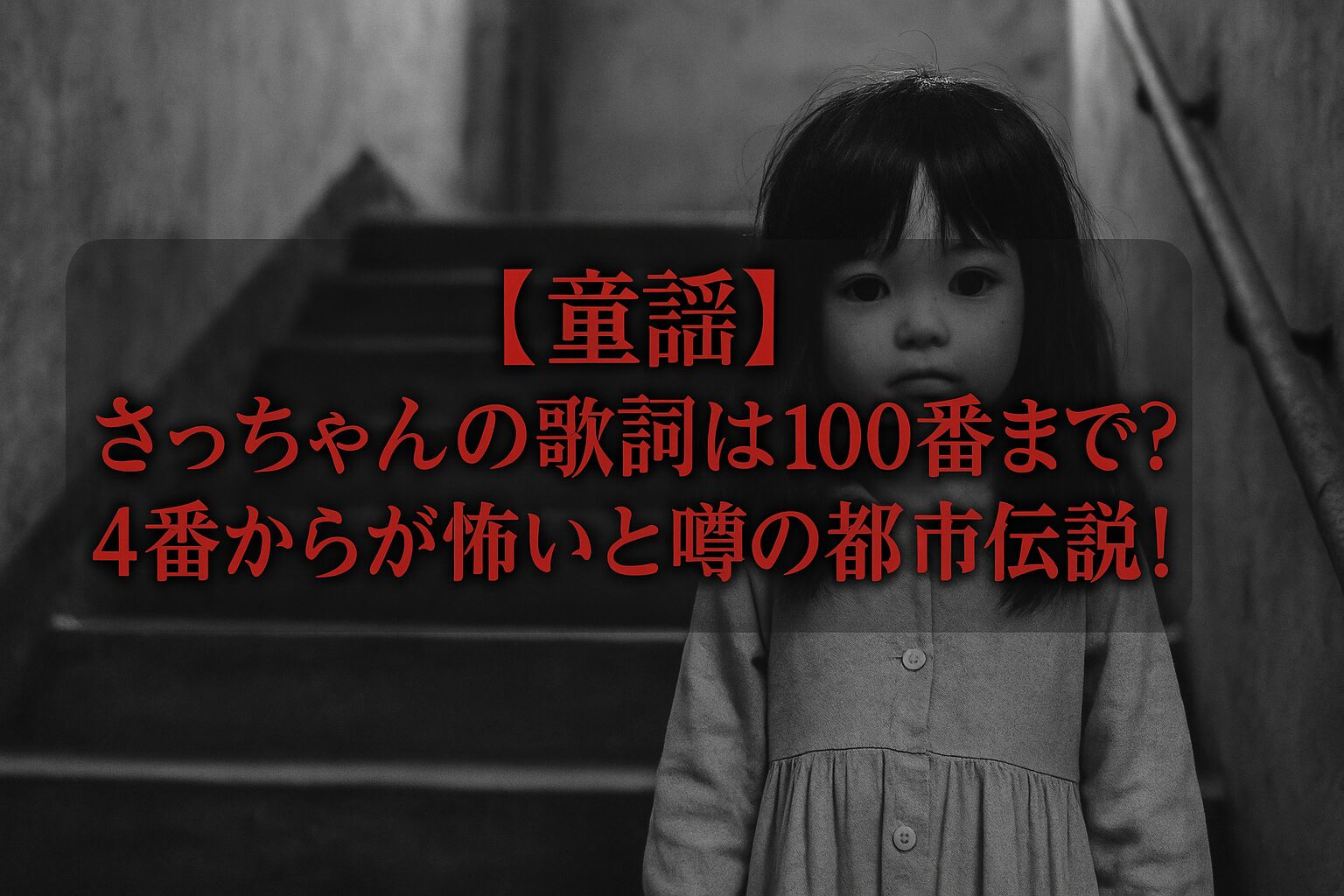

「さっちゃんはねえ、頭がないの…」― 子どもの頃に何気なく歌った童謡『さっちゃん』に、実は背筋が凍るような恐ろしい都市伝説が潜んでいるのをご存知でしょうか?

公式には3番までしかない歌詞に、なぜか「4番」や「100番」まで存在するという噂。

歌詞の「サッちゃん」という表記に隠された不気味な意味。

そして歌うと呪われるという言い伝え…。

2000年代から急速に広まったこの都市伝説の真相と、なぜ私たちが純粋な童謡に「闇」を見出すのか、その心理的背景に迫ります。

明るい童謡の裏側に潜む恐怖の正体とは?

誰もが知る童謡『さっちゃん』の知られざる一面

童謡「さっちゃん」を知らない日本人はほとんどいないでしょう。

「サッちゃんはね、サチコっていうんだ、ほんとはね」という可愛らしい歌い出しで始まるこの歌は、幼い頃に誰もが一度は歌った思い出があるはずです。

一般的には3番までの明るく無邪気な歌詞が知られていますが、実はこの童謡には怖い都市伝説が隠されているのです。

「歌ってはいけない4番」や「100番まで存在する」という噂、そして歌うと呪われるという不気味な言い伝えが存在します。

今回は、誰もが知っている童謡「さっちゃん」の裏に潜む、知られざる恐ろしい一面について深掘りしていきましょう。

『さっちゃん』の歌詞の基本情報と怖い都市伝説の始まり

『さっちゃん』は1973年に阪田寛夫が作詞、大中恩が作曲した童謡で、NHK「おかあさんといっしょ」で広く親しまれるようになりました。

本名「幸子ちゃん」を「さっちゃん」と呼ぶ少女の魅力を描いた明るい曲です。

私が子どもの頃は単純に可愛らしい曲として歌っていましたが、大人になってこの曲に都市伝説があると知り、驚いたものです。

童謡の裏に隠された物語を探る心理は、私たちの中にある「知られざる真実」を求める欲求なのかもしれませんね。

この都市伝説は2000年代初頭のインターネット掲示板から始まりました。

「さっちゃんはねえ」というフレーズが「さっちゃん死ねえ」と聞こえるという解釈や、歌詞が進むにつれてさっちゃんの体が不自然に変化していく不気味さが指摘されるようになったのです。

特に注目すべきは、公式では3番までしかない歌詞に、4番以降が存在するという噂が広がったことでしょう。

興味深いのは、このような「明るい童謡の裏の恐怖」という都市伝説パターンは日本独特のものだということです。

「とうりゃんせ」が人身売買の歌だという説や、「かごめかごめ」が処刑の儀式を表しているという説も同様のパターンです。

こうした都市伝説は、平成以降の日本で特に発達したもので、古くからある童謡に現代的な恐怖を重ねる文化現象と言えるでしょう。

「さっちゃん」の都市伝説はある意味、現代のデジタルフォークロア(インターネットを通じて人々の間で共有・伝承される現代の民間伝承)の好例です。

かつては口承で伝わっていた怪談が、インターネット時代になって匿名掲示板やSNSを通じて広がり、変化していく。

そんな新しい民話の誕生を私たちは目撃しているのかもしれません。

『さっちゃん』の怖い4番の歌詞とは?恐ろしい都市伝説の全容

童謡『さっちゃん』には、実は知られざる怖い都市伝説が存在します。

正式な表記の違いから始まり、存在するとされる4番の歌詞まで、子どもの歌とは思えない不気味な要素がたくさん隠されているのです。

これから、その謎に迫っていきましょう。

さっちゃんの正しい表記の謎 -「サッちゃん」と「さっちゃん」の違い

童謡『さっちゃん』の正式な表記についてはいくつかのバージョンが存在します。

一般的には「さっちゃん」とひらがなで表記されることが多いですが、実は原曲では「サッちゃん」と表記されていたという説があります。

この表記の違いが都市伝説を生み出す一因となりました。

「サッ」をカタカナで書くことで、主人公が普通の女の子ではなく、何か特別な存在であることを暗示しているという解釈が生まれたのです。

また、「サッ」という音が「殺」を連想させるという不気味な説も広まりました。

さらに、正式な楽譜や歌詞カードでも表記が統一されていないことから、「意図的に表記を変えている」という憶測も生まれています。

実際には、作詞者の阪田寛夫氏が特別な意図を持って表記を選んだわけではないとされていますが、このような小さな違いが大きな都市伝説へと発展していった好例といえるでしょう。

表記の謎は、この歌の不思議な魅力をさらに深めています。

面白いのは、日本の怪談や都市伝説では「表記」に関する謎が重要な役割を果たすことが多いという点です。

例えば「口裂け女」の「ポマード」という言葉が「po-ma-da」と分解され呪文になったり、「きさらぎ駅」の「如月」という漢字が物語の鍵となったりします。

このように日本の都市伝説文化には独特の言語感覚が反映されており、『さっちゃん』の表記の謎もその一例と言えます。

『さっちゃん』の4番の歌詞が怖い理由

『さっちゃん』には正式には3番までの歌詞しかありませんが、インターネット上では「隠された4番の歌詞」が存在するという都市伝説が広まっています。

この架空の4番では、さっちゃんが実は亡くなっていて、霊として現れているという恐ろしい内容が描かれているとされています。

都市伝説によれば、4番の歌詞ではさっちゃんの本当の姿が明らかになり、事故や事件で命を落とした少女の亡霊だという設定になっています。

ネット上で最も広まっているバージョンはこんな内容です。

「サッちゃんはねえ 頭がないの 首から上が なくなったの」

初めてこの”4番”を見たときは、その唐突な恐怖に背筋が凍りました。

明るい子どもの歌の中にあるギャップが、より不気味さを際立たせているのです。

「さっちゃんはねえ」という繰り返しのフレーズが「死んでいる」と聞こえることから、この説が生まれたともいわれています。

実際には、作曲家の大中恩氏と作詞家の阪田寛夫氏が作った原曲に4番は存在せず、これは完全な創作です。

しかし、「七つの子」や「かごめかごめ」など、他の童謡にも同様の怖い都市伝説があることから、無邪気な子どもの歌に隠された恐怖を探る文化的傾向があるのかもしれません。

この架空の4番の歌詞は、明るい童謡の裏に潜む不気味さを象徴しているといえるでしょう。

海外にも似たような例があります。

有名なのはビートルズの「Strawberry Fields Forever」を逆再生すると「I buried Paul(ポールを埋めた)」というメッセージが聞こえるという「ポール・イズ・デッド」説です。

しかし日本の童謡の都市伝説は特に「子ども時代の純粋な記憶」と「恐怖」を対比させる点で独特であり、私たちの集合的な記憶や無意識に強く訴えかけるものがあるのかもしれません。

『さっちゃん』歌詞は100番まである?99番までの恐ろしい都市伝説

『さっちゃん』の都市伝説はさらに広がりを見せ、4番だけでなく100番まで存在するという噂や、北海道の悲惨な出来事と関連しているという話まで出てきました。

これらの恐ろしい噂の真相に迫ってみましょう。

本当に歌詞は100番まであるのでしょうか?

怖すぎる歌詞の背景にある北海道の悲劇とは

『さっちゃん』の都市伝説には、北海道で起きた悲劇が関係しているという話があります。

この説によれば、昭和初期に北海道のある村で「幸子」という名前の少女が悲惨な事件に巻き込まれ、その出来事をもとに歌が作られたというのです。

具体的には、幸子という女の子が行方不明になり、後に遺体で発見されたという悲しい事件があったとされています。

さらに、幸子の友達や家族が彼女を忘れられず、まるで生きているかのように「さっちゃんはねえ、ブランコが大好き」などと語り続けたことから、この歌が生まれたという説もあります。

しかし、実際には『さっちゃん』は1973年に作られた童謡で、作詞の阪田寛夫氏や作曲の大中恩氏が特定の事件をもとに作ったという証拠はありません。

北海道の悲劇は完全な創作であり、インターネット上で広まった都市伝説の一つにすぎないのです。

このように、明るい童謡に悲しい物語を重ねる傾向は、「赤い靴」など他の童謡の都市伝説にも見られる現象です。

この「北海道の悲劇」説は、実は日本の民俗学的な「慰霊」の文化とも関連があるように思えます。

日本では古くから、不幸な死を遂げた人を歌や物語にすることで魂を慰める文化がありました。

「てるてる坊主」の起源が処刑された僧侶だという説や、「とうりゃんせ」が幽霊の通る道を表しているという説も同様です。

どこか神秘的で、哀愁を帯びた物語が人々の心に残りやすいのでしょう。

それがインターネット時代に入り、北海道という遠い地域の具体性を持った都市伝説として再構築されたのかもしれませんね。

『さっちゃん』の歌詞は本当に100番まである?

インターネット上では、『さっちゃん』の歌詞が4番だけでなく、10番、50番、さらには99番や100番まで存在するという噂が広まっています。

特に恐ろしいのは、番号が進むにつれてさっちゃんの姿が変わっていき、最後には本当の姿(亡霊や化け物)が現れるという設定です。

例えば、10番では「さっちゃんはねえ、指がないの」、50番では「さっちゃんはねえ、目が見えないの」と、徐々に不気味さが増していくとされています。

そして99番では「さっちゃんはねえ、もういないの」と最終的に存在が消えるという内容になっているという噂も。

しかし、これらの「続き」は全て後から作られた創作です。

公式に発表された『さっちゃん』の歌詞は3番までしかなく、それ以降の歌詞は存在しません。

このような都市伝説が生まれた背景には、繰り返しのある歌詞の特徴と、子どもの歌に潜む不気味さを探りたいという人々の心理があると考えられます。

特に興味深いのは、この「100番まである」という噂が、日本のインターネット文化とクリープパスタ(インターネット上で広まる怖い創作話)の交差点で生まれた現象だということです。

2000年代後半、匿名掲示板などで「実は知られざる続きがある」という形式の都市伝説が流行しました。

『さっちゃん』の100番説は、その代表例と言えるでしょう。

「100」という数字も日本文化では特別な意味を持ちます。

百物語や百人一首など、「百」で完結するという考え方は日本独特のものです。

『さっちゃん』の100番説は、こうした日本の文化的背景と現代のインターネット文化が融合して生まれた、いわば「デジタル時代の百物語」と見ることもできるのではないでしょうか。

『さっちゃん』の歌詞の怖い呪いとその解除方法

『さっちゃん』の都市伝説には、歌を歌うと呪いにかかるという話もあります。

特に夜中に一人で歌うと、本物のさっちゃんが現れるという噂が広まっています。

呪いにかかると、夢にさっちゃんが出てきたり、後ろから「さっちゃんだよ」と声が聞こえたりするとされています。

この呪いを解除する方法としては、「歌を逆から3回歌う」「鏡に向かって『さっちゃんごめんね』と3回言う」などの方法が言い伝えられています。

中には、神社でお祓いを受けるべきだという極端な説もあります。

こうした呪いの噂は「コックリさん」や「花の妖精さん」など他の日本の都市伝説と共通点があり、怖い話として伝わっています。

もちろん、これら全ては創作であり、実際に呪いはないと思っているので安心してください。

『さっちゃん』は本来、子どもたちに親しまれるために作られた明るい童謡なのです。

『さっちゃん』の歌詞のモデルは誰?様々な説を検証

『さっちゃん』の歌詞のモデルについては、いくつかの説があります。

最も有力なのは、作詞者の阪田寛夫氏の身近な人物をモデルにしたという説です。

阪田氏の娘さんや親戚の女の子がモデルではないかと言われています。

一方で、都市伝説では北海道で亡くなった少女がモデルだという噂や、亡くなった子どもがモデルだという説も広まりました。

特にインターネット上では、実在した「幸子ちゃん」という不幸な少女の話が語られることもあります。

実際には、阪田氏自身は特定のモデルがいたとは明言していません。

多くの創作童謡と同様、架空の明るく元気な女の子として作られた可能性が高いのです。

『ぞうさん』や『ともだちになるために』など、他の童謡でも同様に架空の主人公が設定されていることからも、特定のモデルを探す必要はないと考えられています。

作詞家・阪田寛夫氏について調べると、興味深い事実が見えてきます。

特に注目したいのは、阪田氏の他の作品にも「子どもの個性」を肯定的に描く傾向があることです。

『さっちゃん』も「おかっぱ頭」という当時としては普通の女の子の特徴を愛らしく描いています。

作詞された1973年当時の日本は高度経済成長期の終わりを迎え、個性より協調性が重視された時代。

そんな中で「個性」を肯定的に描いた作品だったからこそ、多くの人に愛されたのかもしれません。

結局のところ、『さっちゃん』は特定の一人の少女をモデルにしたというより、「元気で明るい女の子」という普遍的なイメージから創られた可能性が高いように思います。

だからこそ、多くの人々が自分の知っている「さっちゃん」を重ね合わせることができ、長く愛される童謡になったのではないでしょうか。

都市伝説としての『さっちゃん』歌詞の怖い真相と結論

『さっちゃん』をめぐる都市伝説は、実際には創作されたものであり、真実ではありません。

この童謡は1973年に作詞家の阪田寛夫氏と作曲家の大中恩氏によって作られた純粋な子ども向けの歌です。

北海道の悲劇や100番までの歌詞、呪いなどの要素は全て後から付け加えられたフィクションです。

童謡に怖い解釈がつけられる現象は、日本の都市伝説文化の一部といえます。

「かごめかごめ」や「七つの子」など、他の童謡にも同様の怖い解釈が存在します。

インターネットの普及により、こうした創作話が急速に広まり、時には本当の話として受け取られるようになりました。

『さっちゃん』は本来、子どもたちの素直な気持ちを表現した明るい歌です。

都市伝説を楽しむことは自由ですが、創作と事実を混同せず、この歌本来の魅力を感じることも大切ではないでしょうか。

元気な女の子「さっちゃん」の姿を思い浮かべながら聴くと、また違った魅力が見えてくるはずです。

童謡を不気味な物語に変換する現象を心理学的に分析すると、これは「不気味の谷」現象の一種と考えられます。

「不気味の谷」とは、人間に似たものが「ほぼ人間に近いが少し違う」状態になると強い不快感を覚えるという概念です。

童謡の場合、子ども時代の無垢で親しみのある記憶に、わずかな「ずれ」や「闇」を加えることで、強い不気味さを生み出しているのです。

「さっちゃん」の都市伝説が急速に広まった2000年代初頭は、ちょうど日本社会が大きな転換期を迎えていた時期だということです。

バブル崩壊後の経済低迷、オウム真理教事件の衝撃、インターネットの普及による情報革命。

こうした社会不安の中で、かつての「安全で純粋」だった子ども時代の象徴である童謡に闇を見出すという心理が働いたのではないでしょうか。

まとめ

誰もが知る明るい童謡『さっちゃん』には、実は恐ろしい都市伝説が潜んでいました。

4番や100番までの残酷な歌詞、北海道の悲劇との関連など、インターネット上で様々な怖い噂が広がっていることがわかりました。

しかし、これらはすべて創作であり、実際には『さっちゃん』は1973年に作られた純粋な子ども向けの歌です。

「サッちゃん」と「さっちゃん」の表記の違いから生まれた不気味さや、歌詞の繰り返しパターンが都市伝説を生み出す土壌となったのでしょう。

こうした現象は、日本特有の「童謡の裏に隠された恐怖」という都市伝説文化の一部であり、デジタル時代の新しいフォークロアと見ることもできます。

子ども時代の純粋な記憶に「闇」を見出す心理は、変化する社会への不安の表れなのかもしれません。

『さっちゃん』の都市伝説は創作として楽しみつつ、本来の明るい歌の魅力も再発見してみてはいかがでしょうか。

信じるか信じないかはあなた次第です!

コメント