雨の日に口ずさむ明るい童謡「あめふり」に、実は背筋が凍るような怖い都市伝説が隠されていることをご存知でしょうか。

本記事では、多くの人が知らない「あめふり」の3番から5番までの歌詞、特に「あらあら あのこは ずぶぬれだ やなぎの ねかたで ないている」という3番の不穏な歌詞に秘められた意味と、そこから派生する怖い伝説の真相に迫ります。

柳の木の下で泣く少女の正体は誰なのか?

なぜこの歌詞を歌うと怪奇現象が起きると言われるのか?

「かごめかごめ」よりも恐ろしいとされる理由とは?

SNSで広がる現代の都市伝説まで、「あめふり」にまつわる不気味な謎を徹底解明します。

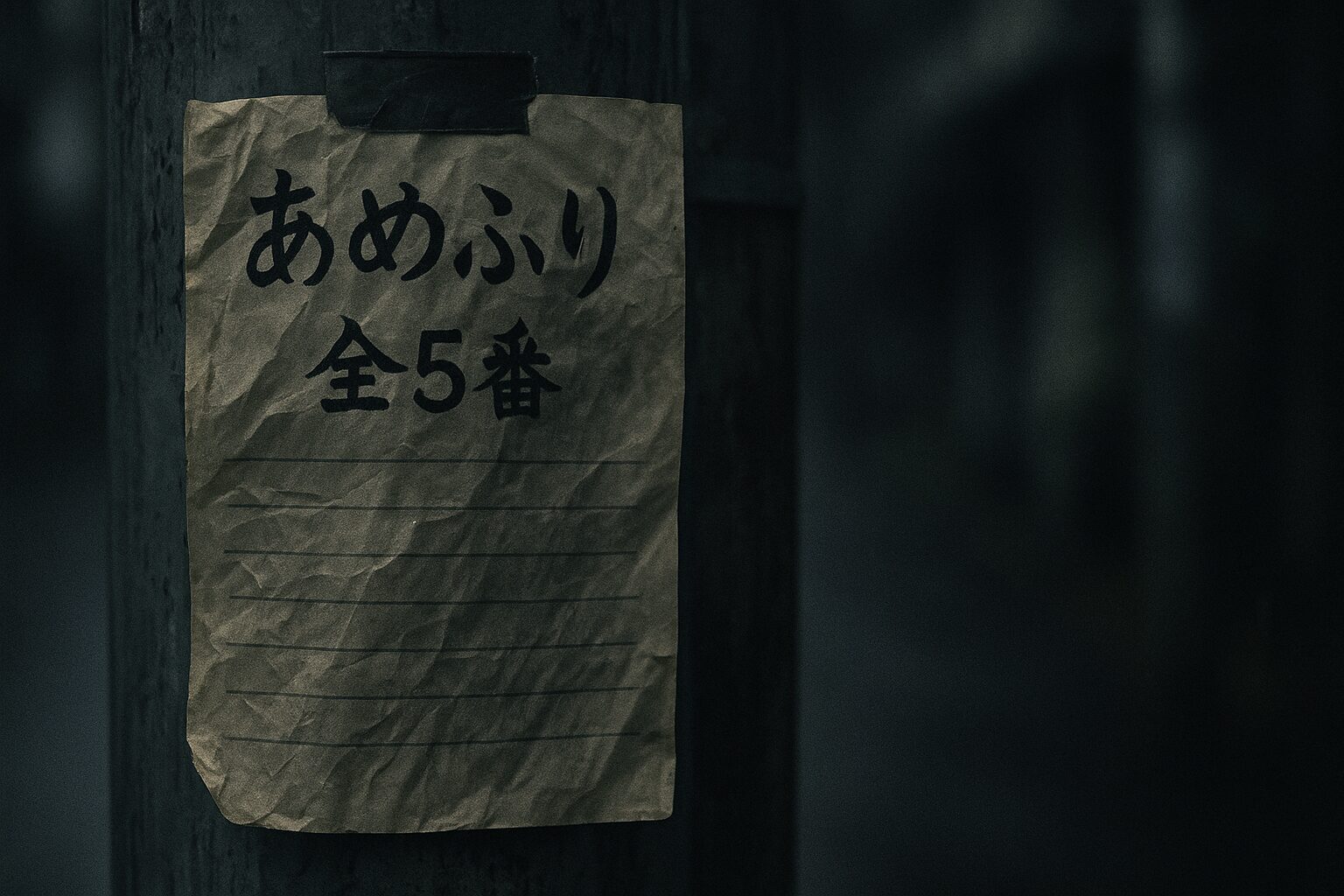

「あめふり」全5番の存在と広がる怖い噂

「あめあめ ふれふれ かあさんが〜」と、雨の日に何気なく口ずさむ童謡「あめふり」。

実はこの歌、全5番まで存在することをご存知でしたか?

私自身、この事実を知ったときは正直驚きました。

多くの人が知っているのは1番と2番だけで、その先にはあまり知られていない歌詞が続くんです。

特に注目すべきは3番の「あらあら あのこは ずぶぬれだ やなぎの ねかたで ないている」という何とも不穏な歌詞。

この「やなぎのねかた(柳の根方)」で泣いている「あのこ」について、様々な怖い噂が広がっているんです。

この3番を歌うと怪奇現象が起きるという噂も広がっています。

小学校で3番を歌った後、窓の外に少女の姿が見えたという証言や、「ぺた…ぺた…」という濡れた足音が聞こえてきたという恐ろしい体験談もあるんですよ。

こういった話を聞くと、夜に一人で歌うのはちょっと怖いかもしれませんね。

怖すぎる3番「あのこはずぶぬれ」の歌詞の真実

童謡「あめふり」の3番。

私も初めて聞いたとき、なんだか胸がざわつきました。

なぜこの歌詞にはこれほど多くの怖い噂が集まるのでしょうか?

「あらあら あのこは ずぶぬれだ やなぎの ねかたで ないている」というこの一節に秘められた真実を掘り下げてみましょう。

柳の下で泣く「あのこ」の正体は?

「あのこは誰なのか?」—これが「あめふり」都市伝説の核心です。

3番の歌詞で出てくる「あのこ」については歌詞全体を見ても誰なのか特定できません。

最も広く信じられている説では、「あのこ」は母親を亡くした少女の幽霊だとされています。

考えてみれば、柳という舞台設定が絶妙なんですよね。

柳は枝が垂れ下がる姿から、日本だけでなく海外でも死や悲しみの象徴とされてきました。

英語の「weeping willow」という名前自体が「泣いている柳」を意味し、その花言葉も「悲しみ」や「別れ」を表すものが多いんです。

こんな物悲しい木の下で泣いている少女のイメージ。

それだけでも何とも言えない不安感が漂ってきませんか?

この都市伝説には続きがあります。

この少女は難病に苦しんでいた母親を失い、雨の日になると「お母さんが傘を持って迎えに来てくれるはず」と信じて待ち続けていたそうです。

私たち大人からすれば「そんなことはない」とわかっていても、子供の純粋な願いとして胸に刺さります。

彼女はいつも雨にぬれながら柳の下で泣いていたのです。

柳の下で泣いていた少女の最期

伝説の最も悲しい部分は、少女の最期です。

ある日、少女は傘を差す母子連れを見て、深い嫉妬と悲しみに駆られたといいます。

混乱して走り出した彼女は、雨で滑りやすくなった道で足を滑らせ、川に落ちて命を落としてしまったのです。

「ずぶぬれ」という歌詞が、彼女の溺死を暗示しているという解釈もあります。

なんとも切ない結末ですね。

こう考えると、「あめふり」の3番は単なる情景描写ではなく、幽霊となった少女の姿を歌ったものと捉えられます。

だからこそ、この部分を歌うと彼女の魂を呼び寄せてしまうという迷信が生まれたのかもしれません。

子供の歌の中にこんな深いストーリーが隠されているなんて、ぞっとしますよね。

ただしこの話しの出所はわかっていないため、根拠のある説とは言い切れません。

悲しい物語…「あめあめふれふれ」に秘められた少女の伝説

「あめふり」に秘められた伝説は、単なる怖い話というより、どこか胸を打つ悲しい物語として語り継がれています。

私はこの伝説を初めて聞いたとき、怖いというより切ない気持ちになりました。

この物語は童謡の印象を大きく変えてしまうほど、感情に訴えかける力を持っているんです。

母親の死後、「お母さんが傘をさして迎えに来てくれるかもしれない」と信じて、同じ場所で待ち続けていた幼い子どもの純粋な信念と、叶わぬ願いのギャップが、なんとも心に染みますね。

この悲しい伝説は、日本各地に伝わる「雨女房」の伝説とも類似点があります。

雨女房の話では、雨の日に男性が出会った美しい女性と結婚するものの、ある条件(多くは「雨の日に傘を見てはいけない」など)を破ってしまうと、女性は元の姿である蛇や水の精に戻り、雨と共に去ってしまうというものです。

どちらの伝説も、雨という自然現象と、叶わぬ愛や別れを結びつけている点が共通しています。

ちょっと強引ですかね・・・。

また、「てるてる坊主」の起源についての悲しい伝説とも通じるものがあります。

ある伝説では、雨乞いに失敗した僧侶が処刑され、その首が吊るされたことがてるてる坊主の始まりだと言われています。

雨と人間の悲しい物語は、日本の文化の中で繰り返し語られてきたテーマなのです。

「あめふり」の伝説には、実話に基づくという説もあります。

明治時代の洪水で親を亡くした少女の実話が、時を経て伝説となったという説や、母親を亡くした子どもの話がモデルになったという説もあるのです。

真偽は定かではありませんが、多くの人の心に響く何かがこの物語にはあるのでしょう。

この少女は実は雨を司る神様の子どもだったという異なるバージョンもありました。

母である雨の女神が大地に雨をもたらすため天に戻った後、地上に残された少女は母親を待ち続け、やがて自らも雨になったのだと。

だからこそ「あめふり」の3番を歌うと雨が降り出すという言い伝えが生まれたのかもしれません。

柳の木の下で今も雨を待ち続ける少女の伝説。

それは単なる恐怖ではなく、失われた愛と永遠の別れという普遍的なテーマを持つ物語なのです。

雨の日に「あめふり」を歌うとき、私たちは知らず知らずのうちに、この悲しい物語に思いを馳せているのかもしれませんね。

童謡界最恐?「あめふり」が「かごめかごめ」より怖い理由

日本の童謡には不気味な都市伝説が付随するものがいくつもありますが、個人的に「あめふり」は「かごめかごめ」よりも怖いと感じます。

なぜなら、その恐怖が私たちの日常にあまりにも近いからです。

「かごめかごめ」といえば、古くからの伝承遊戯で不気味な由来を持つことは広く知られていますよね。

子供たちが輪になって回る姿も少し不気味さがあります。

一方「あめふり」は、母子の愛情を描いた温かい歌というイメージが強いんです。

そんな親しみのある歌の裏に不気味な物語が隠されているというギャップが、より大きな衝撃を与えるんですよね。

特に3番の「やなぎのねかたで泣いている」少女の伝説は、日常の風景の中に潜む恐怖として心に染みつきます。

雨の日に傘をさして歩くとき、ふと柳の木の下を見てしまう…そんな誰にでも起こりうる状況に恐怖が紛れ込んでいるのです。

「あめふり」の恐ろしさの特徴は、身近な自然現象と結びついている点にもあります。

「かごめかごめ」を歌っても特別なことは起きませんが、「あめふり」の3番を歌うと実際に雨が降り出す、という体験談をよく耳にします。

もちろん雨が降る確率自体は高いので偶然の一致と言えますが、このような「検証可能性」が恐怖をより現実的なものにしているんです。

また、「あめふり」の恐怖は目に見えない点も特徴です。

「かごめかごめ」の怪談は首のない幽霊など、具体的な姿で描かれることが多いのに対し、「あめふり」では雨音に紛れた足音や、柳の影に見え隠れする少女の姿といった曖昧な描写が中心です。

見えないものへの恐怖は、私たちの想像力を掻き立て、時にはっきりと見えるものよりも怖いと感じることがありませんか?

「かごめかごめ」の恐怖は歴史的な物語として距離を感じられますが、「あめふり」の恐怖は今日の雨の中にも潜んでいるかもしれない。

そう思うと、どうしても「あめふり」の方が身近で怖く感じるんです。

次に雨が降ったとき、あなたは柳の木の近くを通るのをためらうかもしれませんね。

SNSで話題!現代に残る「あめふり」伝説の真相

昔から親しまれている童謡「あめふり」には、知られざる不気味な伝説が存在します。

特に3番の歌詞をめぐる都市伝説はSNSで拡散され、様々な解釈が。

「あめふり」にまつわる噂の真相を、民俗学的視点も交えながら紐解いていきます。

SNS上での「あめふり」の噂は?

SNSの普及により、古くから伝わる怖い話や都市伝説が新たな形で広がりを見せています。

「あめふり」の都市伝説も、インターネット上で語り継がれている一つです。

怖い童謡や不気味な歌詞の真相を探る投稿は多く見られ、都市伝説研究の文脈で「あめふり」の3番についても時折議論されています。

ネット上では、この童謡について「3番を歌うと雨が降る」「雨の日に柳の木の下で歌うと不思議な現象が起きる」といった噂が散見されます。

特にTikTokやTwitterでは、実際に3番を歌った後に雨が降り出したという「検証動画」が話題になることも。

もちろん、これらはあくまで都市伝説であり、科学的根拠はありません。

しかし、こうした話が人々の想像力を掻き立て、継続的に語り継がれているのは興味深い現象です。

童謡や子守唄についての都市伝説は、「かごめかごめ」や「とおりゃんせ」など他の曲にも多く存在し、それらと併せて「あめふり」も時折ネット上で話題になります。

特に雨の季節になると、こうした話題が再燃する傾向があるようです。

民俗学から見る「あめふり」の真相

民俗学的観点から見ると、「あめふり」には明確な不吉な意味合いはありません。

この歌は1921年、野口雨情作詞、中山晋平作曲で発表された純粋な子ども向けの童謡です。

歌詞は自然現象としての雨と子どもの素直な感情を表現したものと考えられています。

童謡や民謡が不気味な解釈をされるようになったのは、都市化や核家族化の進行により、伝統的な口承文化が断片化し、本来の文脈から切り離されて理解されるようになったためという見方があります。

また、日本には雨乞いの儀式や水の神様への信仰など、雨と精神世界を結びつける文化的背景があり、そこから様々な解釈が生まれやすい土壌がありました。

地域によっては、梅雨や台風などの自然災害への警戒心を子どもに伝えるための教育的意図が込められていたとする説もあります。

民俗学者の研究によれば、日常的な歌が時代とともに意味を変え、都市伝説化していく過程は、私たちの集合的記憶や文化伝承のメカニズムを反映しているとされています。

様々な解釈から、都市伝説が生まれているのでしょう。

「あめふり」都市伝説の個人的解釈

「あめふり」の3番の歌詞が怖いという都市伝説は後半に出て来る「ピッチピッチ チャップチャップ ランランラン」という楽しそうな情景から生まれたのだと思います。

1番と2番の歌詞について歌詞全体を見ても幸せそうな情景が浮かんできます。

一方で3番は悲しげな情景。

泣いているのに「ピッチピッチ チャップチャップ ランランラン」という楽しそうな擬態表現がどこか不可解な印象を受けたと考えられます。

そして4番では「ぼく」が出てきて「あのこ」に傘を貸してあげようとしています。

このことから、「あめふり」に登場するのは男の子とそのお母さん、そして「あのこ」の3人。

5番では男の子がお母さんの大きな傘に入るから大丈夫だよと伝えて終わり。

結果、3番だけを切り取って見ると怖い印象を受けるのも納得ですが、全体の流れを見ると、優しい親子の話しと解釈できます。

「あめふり」の都市伝説は「花子さん」や「口裂け女」のような他の都市伝説と同様に、私たちの日常に潜む不安や恐怖を象徴的に表現しているとも言えます。

子どもの頃から親しんだ歌に隠された「闇」を探る行為は、成長した私たちが童心を持ちながらも、世界の複雑さを理解しようとする心理的な旅なのかもしれません。

まとめ

「あめふり」は多くの人が知らない3番から5番までの歌詞を持ち、特に「やなぎのねかたで泣いている」少女の姿は数々の都市伝説を生み出してきました。

SNSでは「3番を歌うと実際に雨が降る」「柳の下で歌うと霊現象が起きる」といった噂が拡散され、検証動画まで登場しています。

民俗学的には特に不吉な意味はない純粋な子ども向け童謡ですが、日本の雨と精神世界を結びつける文化的背景が様々な解釈を育んだと考えられます。

この都市伝説が私たちを惹きつけるのは、親しみのある歌の裏に潜む「見えない恐怖」と、子どもの純粋な悲しみが普遍的な感情に訴えかけるからなのでしょう。

科学では説明できない物語こそ、現代人の心に強く残るのかもしれません。

コメント