東京ドームでの試合を観ていると「えっ、この当たりがホームラン?」と思わず声を上げた経験がある方も多いのではないでしょうか。

この現象は「ドームラン」と呼ばれ、野球ファンの間では長年語り継がれてきた都市伝説の一つです。

「巨人の攻撃時だけ空調を操作している」という噂から、「球場の構造が特殊だから」という説まで、様々な真相が語られています。

巨人ファンには嬉しい現象でも、他球団のファンにとっては「不公平だ」と感じる原因にもなっているドームラン。

実は桑田真澄氏や大島洋平選手など、プロ野球選手自身もその存在に言及しており、単なる噂ではないことを示唆しています。

本記事では「ドームラン」とは何か、その真相は球場構造にあるのか空調操作にあるのか、統計データや選手の証言をもとに徹底解説します。

プロ野球の都市伝説の真実に一歩近づいてみましょう!

ドームランとは?

ドームランとは、東京ドームで起こるフェンスギリギリのホームランを指す野球ファンの間で使われる言葉です。

特に「他の球場ならフライアウトになるような当たりが、東京ドームではスタンドに入ってしまう現象」を揶揄して使われています。

ですが元々は日本発祥ではなく、MLBミネソタ・ツインズのメトロドームにおける空調操作疑惑から生まれた言葉だと言われています。

同じドーム球場でも、バンテリンドームと比べると、テレビで観ていても狭く感じますよね。

野球ファンは「あれがホームランになるの?」という違和感から、通常の「ホームラン」と区別して「ドームラン」と呼ぶようになりました。

さらに興味深いのは、この現象に関する都市伝説の存在です。

「巨人の攻撃時だけ空調を操作して風を起こし、打球を後押ししている」という噂が長年にわたって語り継がれてきました。

かつては2chなどのネット掲示板で「おい、空調係がんばれよ!」といったジョークが交わされるなど、ネタとして楽しまれていた側面もあります。

私も子供の頃は、空調で操作してるなんてずるい!と常々思っていました。

この空調操作説は完全な都市伝説ですが、「東京ドームは他球場より打球が飛ぶ」という認識はプロ野球選手の間でも一定程度共有されています。

狭い上に打球が飛ぶとなると、やはりホームランは出やすくなりますよね。

野球以外のスポーツでも似たような都市伝説は存在します。

例えばサッカーでは「アウェイチームのロッカールームの温度調整を意図的に操作する」といった噂や、NBA(バスケットボール)では「ホームチームに有利になるようにバスケットゴールの高さを微調整している」といった都市伝説が語られることがあります。

ゴールの高さを微調整したら、感覚が研ぎ澄まされたプロの選手には分かるような気もしますね。

結局のところ、ドームランが生まれる最大の理由は球場設計の問題であり、特に左中間・右中間が狭いという構造的特徴によるものです。

しかし、この現象を面白おかしく語る文化自体が、プロ野球を楽しむ一つの要素になっていると言えるでしょう。

ドームランの真相は?

「ドームラン」という言葉の裏には興味深い真相が隠されています。

実際に東京ドームではホームランが出やすいという統計的事実がある一方で、その理由についてはさまざまな説が飛び交っています。

それでは、なぜ東京ドームではホームランが多く生まれるのか、その真相に迫ってみましょう。

そもそも東京ドームはホームランが出やすい理由

東京ドームでホームランが多く見られるのは、統計的に見ても明らかな事実です。

特に左中間・右中間へのホームランが他球場よりも頻繁に生まれています。

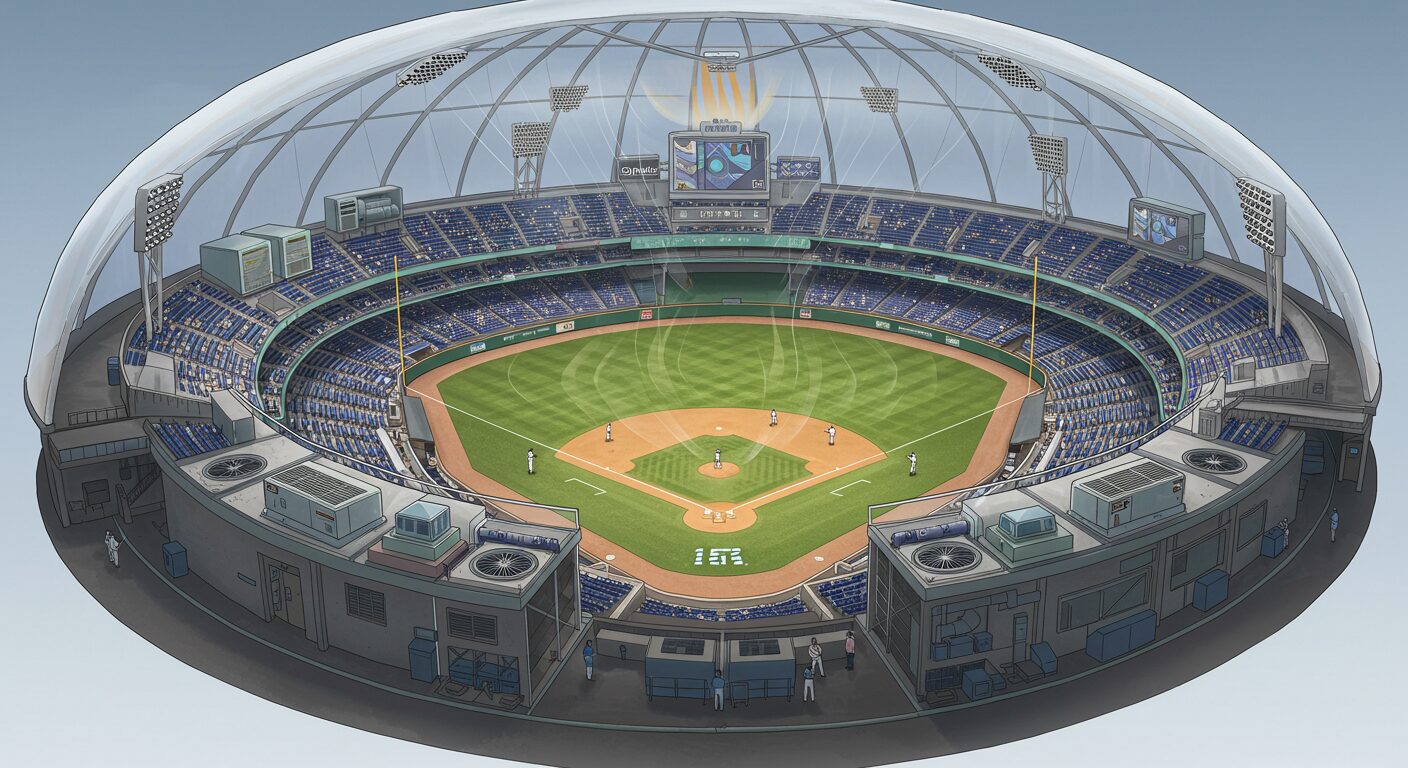

このホームラン増加現象には物理的な理由があります。

最も大きな要因は球場の構造にあります。

東京ドームは両翼が100メートルと一見広く見えますが、左中間・右中間の距離が他球場と比較して短く設計されています。

人気球団故に野球に醍醐味でもあるホームランが出やすい球場にしたのでしょうか。

これは東京ドームの形状が完全な円形ではなく、やや楕円形になっていることが関係しています。

通常の球場であれば捕球される可能性が高い打球が、東京ドームでは左中間・右中間の狭さゆえにスタンドインしてしまうのです。

また、フェンスの高さも重要な要素です。

東京ドームの外野フェンスは高さ4.5メートルであり、例えば甲子園の最大7.2メートルと比較するとかなり低く設定されています。

東京ドームのフェンス際を確認する豊田 pic.twitter.com/BXw1FNMa8C

— okaP☆MGC@全部最高!! (@okap_mgc) July 15, 2024

このフェンスの低さが、ギリギリのホームランを生み出す確率を高めているのです。

確かに東京ドームで外野フェンス際まで飛んだ打球は、最後まで捕球出来そうな雰囲気も出ているような気がします。

フェンスが高い球場は、どちらかと言うと、ホームランにならなかった場合のクッションボールに備えている印象があります。

さらに室内球場という特性も見逃せません。

屋外球場では風や気温、湿度の変化が打球の飛距離に影響しますが、室内球場である東京ドームではこうした自然条件が一定に保たれています。

特に風の影響がないことで、打球の弾道が安定し、結果的にフェンス越えを狙いやすい環境となっています。

屋外球場で外野からホームに向かって風が吹いていると、バッターも飛ばないという意識から力が入ってスイングに影響することも考えられますね。

実際にデータで見ても、東京ドームでのホームラン数は他球場より多い傾向があります。

シーズン全体で見ると、東京ドームでのホームラン発生率は他の球場と比較して約1.2~1.3倍程度高いというデータもあります。

さらに野球の専門誌が行った分析では、東京ドームで最もホームランが生まれるのは気温が20~23度に設定されている時という結果も出ています。

これは快適な観戦環境を維持するための温度設定が、結果的にボールの飛距離に好影響を与えているという皮肉な現象かもしれません。

このように、東京ドームでホームランが出やすい現象は、球場の構造的な特徴と室内環境によるものであり、特別な仕掛けや不正操作がなくても十分に説明がつくのです。

巨人の攻撃時に空調の設定を変えてる説

「巨人の攻撃時だけ空調の設定を変えている」という説は、プロ野球界で最も有名な都市伝説の一つです。

この説によれば、東京ドームでは巨人の攻撃中だけ特別に空調を操作し、打球方向に風を送ることでホームランを量産させているというものです。

この噂が広まった背景には、東京ドームが空気圧で屋根を支える「エアドーム」方式の施設であり、常時大規模な空調システムが稼働していることがあります。

この噂に関しては、実際に信じていた方もいるのではないでしょうか?

確かに巨人の選手は東京ドームでよくホームランを打つイメージがあり、屋内球場なので空調で操作できそうな気もします。

しかし空調の存在自体は事実ですが、それを試合中に意図的に操作しているという証拠は一切見つかっていません。

実際に東京ドーム株式会社の担当者は過去の取材で「空調システムは球場全体の空気圧を一定に保つために厳密に自動制御されており、手動で簡単に変更できるものではない」と説明しています。

空調設定を変更すると建物内の気圧バランスが崩れ、最悪の場合は屋根の崩落リスクにもつながるため、試合途中での操作は現実的ではないのです。

冷静になって考えてみれば、東京ドーム規模の空調を回の表裏で変更するのは無理がありますね。

科学的に見れば、空調操作でホームランを増やすのは極めて困難なことがわかります。

気流シミュレーションの専門家によれば、打球の軌道に有意な影響を与えるためには時速10~15km以上の風が必要とされています。

そのような強風を観客に気づかれずに生み出すのは技術的に不可能でしょう。

結局のところ、この「空調操作説」は、強豪チームへの対抗心や、説明のつきにくい現象への人間心理として生まれた都市伝説と見るのが妥当でしょう。

事実上の証拠はなく、技術的にも実現困難な説ですが、野球ファンの間で語り継がれるプロ野球文化の一部となっています。

東京ドームの年間ホームラン数

東京ドームは長年「ドームラン」という言葉が生まれるほどホームランが多く飛び出す球場として知られてきました。

実際のデータを見ると、東京ドームでのホームラン数は12球団の本拠地の中でも常に上位に位置していることがわかります。

各球場別のホームラン数一覧表 (2022年〜2024年)

| 順位 | 球場名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | エスコンフィールド北海道 | 137本 | 97本 | 70本 |

| 2 | 神宮球場 | 131本 | 168本 | 182本 |

| 3 | みずほPayPayドーム福岡 | 103本 | 112本 | 155本 |

| 4 | 横浜スタジアム | 89本 | 91本 | 114本 |

| 5 | ZOZOマリンスタジアム | 82本 | 122本 | 100本 |

| 6 | 東京ドーム | 78本 | 149本 | 155本 |

| 7 | 京セラドーム大阪 | 64本 | 84本 | 90本 |

| 8 | 楽天モバイルパーク宮城 | 60本 | 83本 | 107本 |

| 9 | ベルーナドーム | 58本 | 84本 | 91本 |

| 10 | バンテリンドームナゴヤ | 53本 | 56本 | 65本 |

| 11 | マツダスタジアム | 52本 | 100本 | 103本 |

| 12 | 阪神甲子園球場 | 38本 | 68本 | 60本 |

※2022年のエスコンフィールド北海道のデータは札幌ドーム時代のもの

例えば2022年シーズンでは、東京ドームで155本のホームランが記録されました。

2023年シーズンも東京ドームは149本のホームランが飛び出し、12球団本拠地中2位の記録でした。

特に読売ジャイアンツの選手が本拠地で79本を放っており、岡本和真選手は東京ドームだけで20本以上のホームランを記録する年もありました。

これは完全に東京ドームでのホームランの打ち方を熟知していますね。

しかし興味深いことに2024年シーズンでは東京ドームでのホームラン数が劇的に減少しました。

年間わずか78本と前年の約半数になり、12球団本拠地中6位まで順位を下げたのです。

これは巨人軍の戦力変化や選手の調子に起因するところが大きく、岡本和真選手の本塁打数減少や前年に15本塁打を放った中田翔選手の移籍が影響しています。

2024年のボールは飛ばないということも選手の中で囁かれていましたね。

ですが指標を見ると面白いことがわかります。

ホームラン数は減っていますが、球場ごとの成績の指標であるパークファクターは1.16となっています。

これは他球場と比べて約16%もホームランが出やすいことを意味します。

プロ野球球場 パークファクター一覧(2024年)

| 球場名 | 試合数 | PF(得点) | PF(HR) | 本拠地チーム |

|---|---|---|---|---|

| 明治神宮野球場 | 68/143 | 1.19 | 1.64 | 東京ヤクルトスワローズ |

| エスコンフィールド北海道 | 72/143 | 1.14 | 1.31 | 北海道日本ハムファイターズ |

| みずほPayPayドーム福岡 | 65/143 | 1.02 | 1.20 | 福岡ソフトバンクホークス |

| 東京ドーム | 64/143 | 0.98 | 1.16 | 読売ジャイアンツ |

| ZOZOマリンスタジアム | 71/143 | 1.09 | 1.06 | 千葉ロッテマリーンズ |

| 京セラドーム大阪 | 61/143 | 0.93 | 0.88 | オリックス・バファローズ |

| 横浜スタジアム | 71/143 | 1.06 | 0.84 | 横浜DeNAベイスターズ |

| マツダスタジアム | 71/143 | 1.04 | 0.80 | 広島東洋カープ |

| ベルーナドーム | 69/143 | 1.01 | 0.75 | 埼玉西武ライオンズ |

| 阪神甲子園球場 | 62/143 | 0.86 | 0.73 | 阪神タイガース |

| バンテリンドーム ナゴヤ | 69/143 | 0.84 | 0.73 | 中日ドラゴンズ |

| 楽天モバイルパーク宮城 | 66/143 | 0.83 | 0.70 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |

指標をみる限りは2024年に一番ホームランが出やすかった球場は明治神宮球場ということになります。

東京ドームのホームラン数の変動は、単に球場特性だけでなく、チーム編成や打者のアプローチ、さらには投手力など複合的な要素が影響しています。

最近のプロ野球では投高打低の傾向にあるようにも思えます。

メジャーに挑戦する日本人選手の中でも、投手の方が成功している選手が多いように感じます。

もちろん、イチローさんや松井さん、大谷選手、鈴木誠也選手など打者で成功している選手も多く存在します。

そのため、「ドームラン」という現象は完全に球場のせいとは言えない面もあります。

最終的に東京ドームでのホームラン数は球場構造という不変の要素と、チーム戦力という可変要素の両方に影響を受けていることを理解すべきでしょう。

「ドームラン」は完全な都市伝説とは言い切れませんが、単純に「東京ドームだからホームランが出る」と考えるのは一面的な見方にすぎないのです。

プロ野球選手の証言

「ドームラン」現象に関して最も説得力があるのは、実際にプレーする選手たちの証言です。

これまで複数のプロ野球選手が東京ドームの特性について言及しており、中には「ドームラン」という言葉を直接使った発言も存在します。

また、本当に打球が伸びると発言している人もいることから、プロ目線でもホームランが出やすい環境にあると感じているのかもしれません。

実はあの有名な選手も、言及しています!

元巨人の桑田真澄さん

2013年のWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)で日本対オランダ戦の解説を務めていた桑田さんは、当時の巨人の主力だった阿部慎之助選手が右中間へギリギリのホームランを放った際に「東京ドームでのホームランの打ち方をよく分かってますね。ホームランというか、ドームランとよく言うんですけどね」と発言しました。

この発言はプロ野球界でも「ドームラン」が定着していることを示す証拠として、ネット上で大きな話題となりました。

WBCという世界の舞台で、日本の球場にまつわる都市伝説に触れたことも大きな話題の一つですね。

中日ドラゴンズの大島洋平選手

2016年のクライマックスシリーズ解説中に、大島選手はより踏み込んだ発言をしています。

「気圧というか、ジャイアンツの攻撃の時だけ、風が吹いてるじゃないですか」という言葉は、空調操作説に触れたものと受け取られました。

これに対し、副音声を担当していた亀梨和也さんが「まあ、ファンの後押しもありますしね」と返したことで、「ファン」と「空調ファン」をかけた言葉遊びと取られ、さらに話題を呼びました。

冗談を言いそうにない大島選手が言ったところもなんか面白いです。

そして亀梨さんの返しも打合せしてたんじゃないかと思うくらい上手いですね!

元ヤクルトの宮本慎也さんや元巨人の上原浩治さん

「東京ドームでは打球が飛ぶ」と発言しており、この認識は選手間で広く共有されています。

よく標高が高いと空気抵抗が少ないため打球が飛ぶと言いますが、東京ドームはエアドームのため、他の球場よりも気圧が高いのかもしれませんね。

発言の意図としては、おそらく感覚的なことだと思います。

楽天ゴールデンイーグルスの浅村栄斗選手

2019年には当時楽天所属だった浅村栄斗選手が「東京ドームは打球が伸びる」とインタビューで語ったことも記録されています。

長距離バッターでもある浅村選手が言っているということは、本当に打球が伸びると考えて良いのかもしれません。

元ヤンキースの松井秀喜さん

現役時代に東京ドームで多くのホームランを放った元巨人の松井秀喜さんも、引退後のインタビューで「ドームの特性を理解して打ち方を調整していた」と語っています。

これは打球の角度や打球方向も考えて打っていたのではないかと推測します。

通常は右中間や左中間へのホームランは難しいため、引っ張りたくなりますが、東京ドームの場合はあらゆる方向でホームランの可能性があるため、他球場とは異なる思考で打席に入っていたのではないでしょうか。

ただし松井さんは空調操作説については否定的な見解を示しています。

選手の証言が示す真実

興味深いのは、選手たちの証言の多くが「東京ドームでは打球が飛ぶ」という事実を認めつつも、その理由については「球場の形状」や「打球の角度」に言及している点です。

つまり、選手たちは球場の物理的特性を認識し、それに合わせた打撃アプローチを採用しているのです。

こうした証言は、「ドームラン」が単なる都市伝説ではなく、プロの世界では認識されている現象であることを示しています。

野球以外でも、テニスの「ウィンブルドン効果」(中央コートの芝の特性による独特のバウンド)や、サッカーの「ベルナベウの風」(レアル・マドリードの本拠地で発生するとされる不思議な現象)など、スポーツ界には施設特性をめぐる同様の言い伝えが数多く存在します。

結局のところ、「ドームラン」という現象は、球場の物理的特性とプロ野球選手の適応力が生み出した結果と見るのが妥当でしょう。

選手たちの証言からは、彼らが東京ドームの特性を理解し、それを自分たちのプレーに活かしている姿が浮かび上がってきます。

まとめ

「ドームラン」は東京ドームで起こる特殊なホームランを指す言葉で、その真相には球場構造の特性が深く関わっています。

左中間・右中間が他球場より狭く、フェンスの高さも低いことが要因となって、他球場ではフライになる打球がホームランになる現象が生じているのです。

統計データからも、東京ドームは他の球場よりホームランが約16%多く出る傾向があり、2022年には155本、2023年には149本が記録されました。

しかし2024年には半減するなど、球場特性だけでなくチーム編成も影響することがわかります。

一方で「巨人の攻撃時だけ空調を操作している」という都市伝説も根強く、桑田真澄氏や大島洋平選手など複数の選手が「ドームラン」に言及したことで話題になりました。

空調操作については単なる噂で真実ではありませんが、それを踏まえた上でネタとして選手の間でも使われています。

選手たちは東京ドームの特性を理解し、それに合わせた打撃アプローチを採用していることも証言から明らかです。

「ドームラン」とは、不正操作ではなく球場構造による現象と理解するのが妥当でしょう。

コメント